Лечение синдрома избыточного роста бактерий тонкой кишки

Лечение СИБР преследует три цели:

- устранить основную причину;

- при необходимости оказать нутритивную поддержку;

- лечить чрезмерный рост.

1. Лечение, направленное на устранение основной причины, включает:

- диету;

- хирургическое вмешательство;

- медикаментозную терапию.

В начале лечения ограничивают потребление углеводов и клетчатки (поскольку бактерии именно их в основном метаболизируют), молочных продуктов (при непереносимости лактазы исключают), продуктов, усиливающих брожение и газообразование (свежие хлебобулочные изделия, капуста, бобовые). Рекомендуются кисломолочные напитки, отварное мясо/птица, рыба.

В некоторых случаях рекомендуется питание с увеличением содержания жиров (растительных и животных) для восполнения дефицита жирорастворимых витаминов. Но если не нарушена их мальабсорбция, чтобы не усилить стеаторею.

Строгое соблюдение диеты без глютена приводит к улучшению симптомов у пациентов с целиакией и избыточным бактериальным ростом.

Диета без глютена

Хирургическое вмешательство у пациентов с СИБР проводится при дивертикулезе, свищах и стриктурах. Необходимо изучить список принимаемых лекарств, чтобы определить, играют ли они роль в развитии симптомов и заменить их.

Пациентам с гастропарезом или нарушением моторики тонкого кишечника если они являются основной причиной СИБР назначаются прокинетики (например, итоприда гидрохлорид – Ганатон).

2. Нутритивная поддержка, особенно у пациентов с потерей веса или дефицитом витаминов и минералов, является важным компонентом лечения СИБР. Добавление и поддержание витамина B 12 и жирорастворимых витаминов с коррекцией дефицита кальция и магния – ключевые компоненты терапии.

3. Основным методом лечения СИБР остается антибактериальная терапия. Антибиотики уменьшают или устраняют бактериальную перегрузку и устраняют воспаление слизистой оболочки, связанное с чрезмерным ростом и мальабсорбцией. Некоторые специалисты рекомендуют эмпирическое лечение подозрения на СИБР без диагностического тестирования.

Однако это недопустимо из-за сильного эффекта плацебо, высокой стоимости антибиотиков, потенциальных осложнений лечения (например, резистентности, лекарственного взаимодействия, побочных эффектов) и необходимости повторных курсов. Антибиотики назначаются только по результатам исследований и подтверждения СИБР.

В идеале антибактериальная терапия должна основываться на данных о бактериальной культуре и чувствительности по результатам посева аспирата тонкой кишки. Но это не всегда возможно, поэтому препараты приходится подбирать и комбинировать.

Тетрациклин (и его производные) был первым рекомендованным лекарством. Исследования показали снижение эффективности препаратов тетрациклинового ряда для терапии СИБР по сравнению с новыми антибиотиками. Симптомы не проходят или быстро возвращаются.

Другие антибиотики широкого спектра действия, рекомендуемые для лечения СИБР, включают:

- амоксициллин/ клавуланат в дозировке по 500 мг три раза в день;

- ципрофлоксацин в дозировке по 0,5 г три раза в день;

- норфлоксацин в дозировке 400 мг два раза в день;

- нифуроксазид в дозировке 200 мг 3 раза в день;

- доксициклин в дозировке 100 мг два раза в день.

Ципрофлоксацин часто комбинируют с метронидазолом (по 0,5 г три раза в день). У многих пациентов при таком лечении исчезают симптомы (нормализуется стул, проходит вздутие живота и боль).

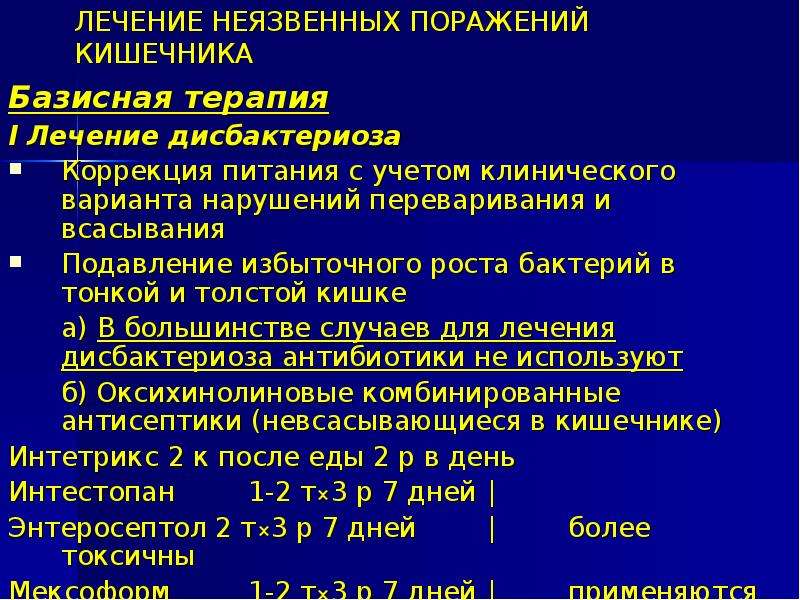

Вследствие большого количества побочных эффектов и не всегда хорошей переносимости, многие специалисты рекомендуют применение невсасывающихся антибиотиков, в первую очередь рифаксимина (Альфа нормикс) в дозировке по 400мг три раза в день в течение 10 дней. Он не всасывается (менее 1 %), действует только в кишечнике, не взаимодействует с другими лекарствами, имеет мало побочных эффектов и к нему редко развивается резистентность. Но достаточно дорогостоящий.

Оптимальная продолжительность антибактериальной терапии СИБР неизвестна, в большинстве случаев назначается курс от 7 до 10 дней. Или используются циклические схемы приема антибиотиков (например, 10 дней в месяц) три курса.

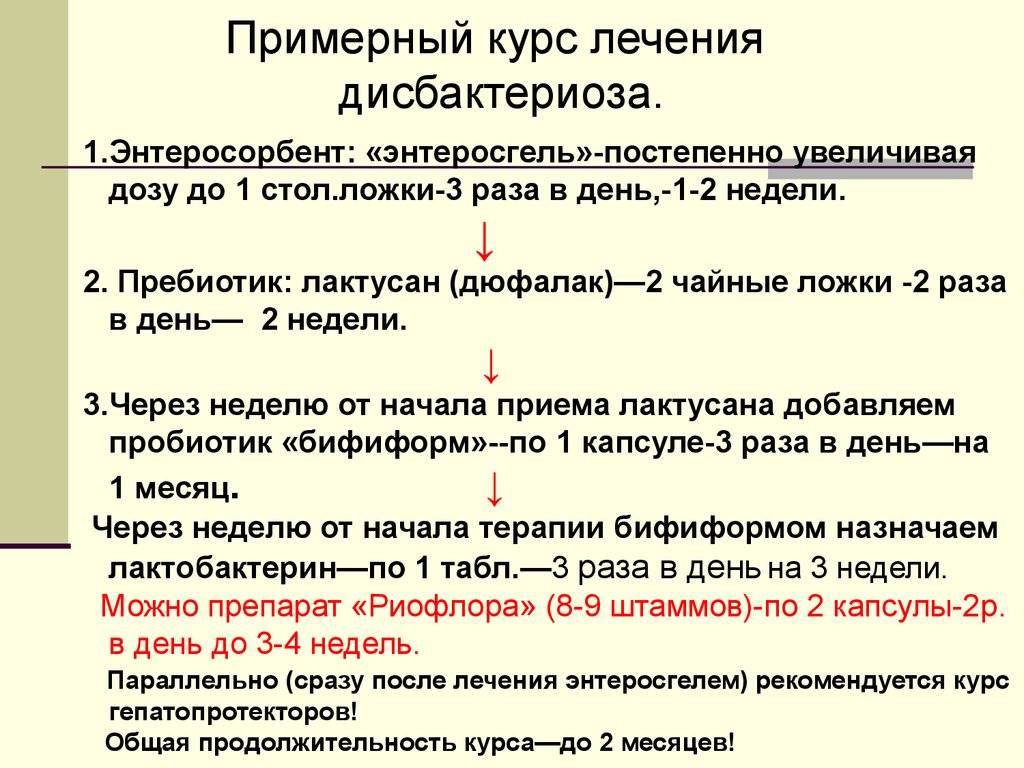

Попытки лечения СИБР только пробиотиками (непатогенными штаммами бактерий) имеют неоднозначные результаты. Например, у одних прием Lactobacillus уменьшает диарею и водородные тесты показывают отрицательные результаты, но на определенное время (до месяца). У других симптомы остаются.

Пробиотики при лечении СИБР назначаются, но после антибактериальной терапии и рекомендуются мультиштаммовые препараты с содержанием бифидобактерий. Например, бифиформ по 1 капсуле 3 раза в день в течение минимум 3-4 недель.

Что такое бешенство?

Бешенство (или рабиес, от латинского слова rabies, гидрофобия, водобоязнь) – острое инфекционное заболевание в результате укуса собаки или другого зараженного животного, которое характеризуется тяжелым поражением нервной системы и заканчивается, как правило, смертельным исходом.

Об опасности бешенства было известно еще в глубокой древности, однако не существовало методов лечения, и каждый пострадавший был обречен на смерть.

Только великому французскому ученому Луи Пастеру в 1885 году удалось создать вакцину от бешенства (антирабическая вакцина). 6 июля 1885 года он спас жизнь 15 летнему подростку, укушенному бешеной собакой.

Как происходит заражение бешенством

Возбудитель бешенства – вирус Neuroiyctes rabid, содержащий одну нить РНК. Вирус устойчив к замораживанию, антибиотикам и фенолу, высушиванию, прямым солнечным лучам. Разрушается под воздействием нагревания, кислот и щелочей.

При укусе собаки (или другого животного) заражение происходит в результате попадания в рану слюны бешеного животного. Появившись под кожей, вирус бешенства быстро достигает центральной и периферической нервных систем. Скорость распространения заболевания зависит от расположения раны (чем выше место укуса, тем быстрее заражение), глубины и размера ранения, реактогенности организма человека (т.е. восприимчивости нервной системы к данному возбудителю).

1

Укус собаки. Оказание первой помощи

2

Укус собаки. Оказание первой помощи

3

Укус собаки. Оказание первой помощи

Симптомы бешенства

Инкубационный период продолжается от 1 до 3-х месяцев (иногда от 12 дней и до года). На скорость распространения оказывает влияние расположение укуса.

Выделяют 3 стадии заболевания: начальная (депрессия), этап возбуждения, этап паралича.

1 стадия бешенства:

- неприятные ощущения в месте укуса с иррадиацией к центру, зуд, гиперестезия кожи, хотя рана уже может зарубцеваться;

- иногда в месте раны вновь появляется воспаление, рубец становится красным и опухает;

- если укус пришелся на лицо, то наблюдаются обонятельные и зрительные галлюцинации;

- общая слабость, головные боли;

- нервозность и раздражительность;

- нарушение работы желудочно-кишечного тракта (снижение аппетита, тошнота, рвота);

- постоянное повышение температуры до 37-37,5 градусов;

- нарушение деятельности нервной системы (тоска, страх, тревога, апатия, кошмарные сны);

- выраженная чувствительность зрения и слуха (обычный звук или свет начинают мешать).

2 стадия бешенства – возбуждение (длится от 2 до 4 дней):

- появление тревоги, учащение пульса;

- затруднение дыхания и глотания;

- появление и усиление водобоязни (страх вызывают плеск, журчание, переливание воды, ее вид и т.д.);

- боязнь света, громких звуков, открытого воздуха (сопровождается спазмом и подергиванием мышц, нарушением дыхания);

- судороги;

- приступы агрессии (человек царапается, кусается, плюется, дерется, бьется об стены);

- нарушение рассудка (появление бредовых идей, зрительных и слуховых галлюцинаций).

После того как проходит приступ, человек успокаивается и чувствует себя неплохо.

3 стадия бешенства:

Симптомы бешенства этапа параличей связаны с выпадением деятельности подкорковых образований и коры головного мозга, проявляются в ослаблении чувствительной и двигательной функций.

Приступы прекращаются. Температура тела повышается до 40-42 градусов, появляются гипотония и тахикардия. Смерть может наступить уже через сутки из-за паралича или остановки сердца.

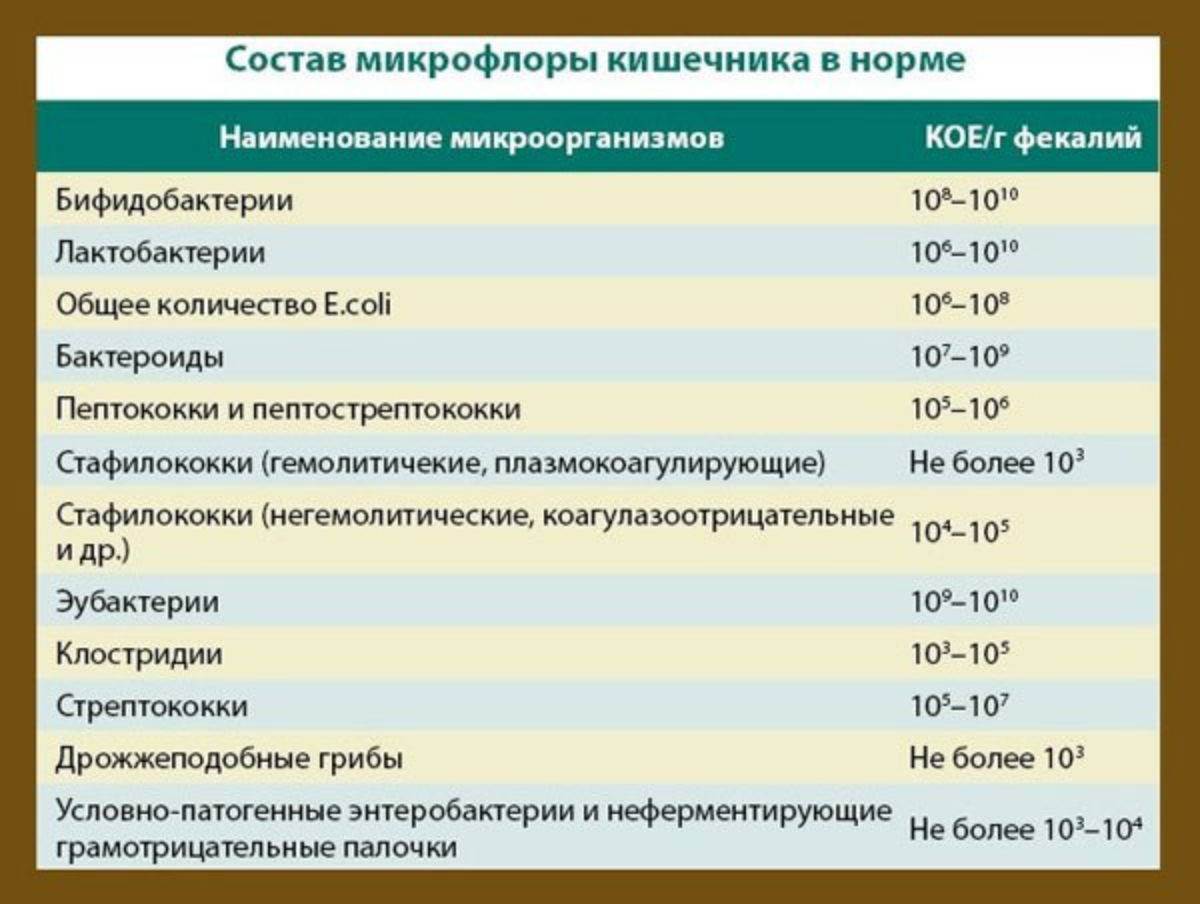

Состав кишечной микрофлоры

Клостридии, обитающие в желудочно-кишечном тракте кошек

Клостридии, обитающие в желудочно-кишечном тракте кошек

В кишечнике кошек обитает много клостридий (Clostridium perfringens), кишечная палочка (Escherichia Coli) и стрептококки. Микробное равновесие в норме регулируется самостоятельно, без всяких вмешательств извне.

На состав кишечной микрофлоры влияют разные факторы:

- способ приготовления рациона (сухой, консервированный или домашний корм);

- состав корма (особенно количество белка, пищевой клетчатки и перевариваемых углеводов);

- использование кормовых добавок (например, пробиотиков);

- функциональная состоятельность пищеварительных желез (поджелудочная, печень) и пищеварительного тракта.

Виды

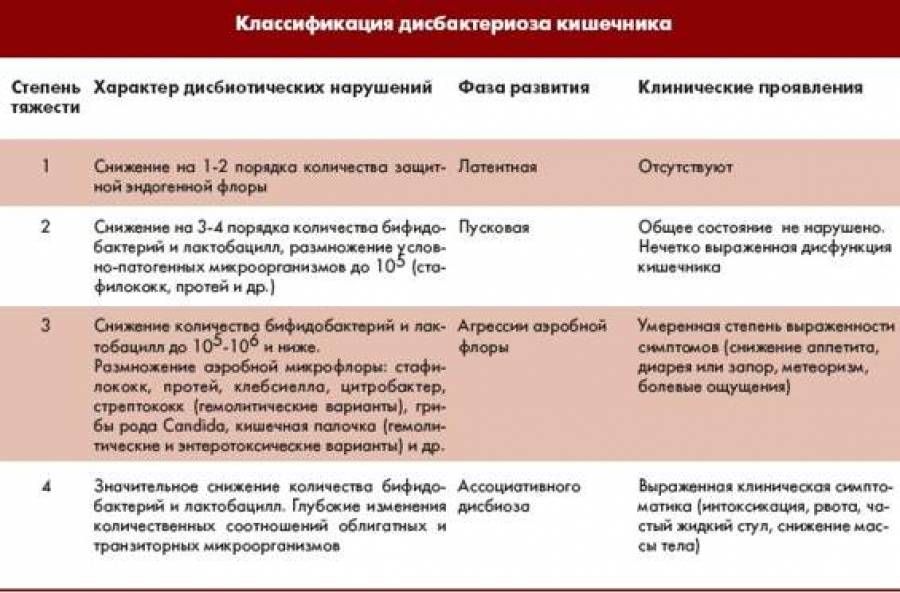

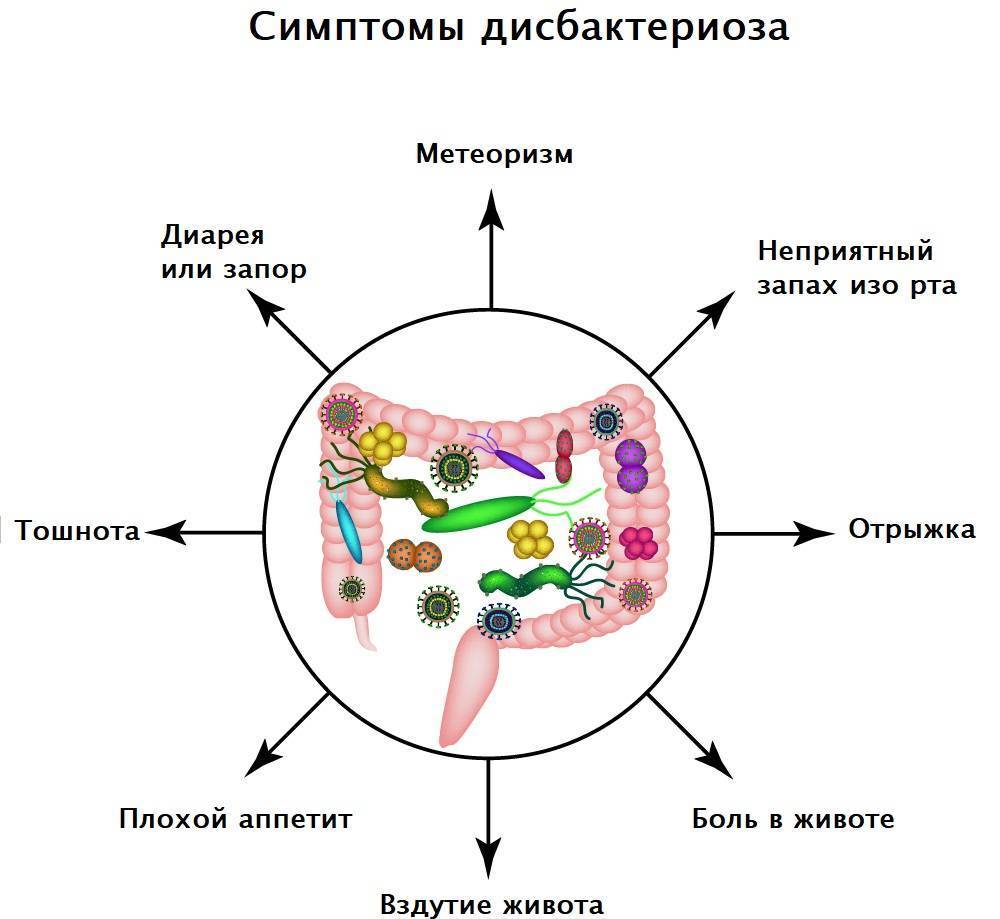

Разделение дисбактериоза на виды не вполне корректно. Это состояние классифицируется по степени тяжести согласно критериям, предложенным доктором биологических наук И.Б. Куваевой и доктором медицинских наук К.С. Ладодо.

1 стадия: титр содержания молочнокислой флоры снижен не более, чем на 20% от нормы. Количество бактероидов, а также лакто- и бифидобактерий снижается. В некоторых случаях отмечается рост различных представителей условно-патогенной флоры. Как правило, ощутимых нарушений со стороны работы ЖКТ не возникает, поэтому эту стадию также называют латентной.

2 стадия: так называемая пусковая фаза. Размножение условно-патогенной микрофлоры усиливается, растет число протеев и грибов Candida. При этом отмечается выраженная тенденция к снижению бифидобактерий и другой облигатной микрофлоры. Степень нарушений работы кишечника оценивается как легкая.

3 стадия: фаза агрессии. На фоне стремительного снижения количества лактобацилл и бифидобактерий прогрессирует рост патогенной газообразующей микрофлоры. Отмечается ускоренное размножение протеев, золотистого стафилококка, а также грибов рода Candida. Клинические проявления выражены более ярко.

4 стадия: фаза ассоциированного дисбактериоза. Бифидобактерии на этой стадии могут отсутствовать полностью, что приводит к тяжелым расстройствам пищеварения и невозможности нормального усвоения пищи.

Титр условно-патогенной микрофлоры достигает высокого уровня, настолько что это по-сути уже превращает ее в патогенную. Однако такая фаза встречается лишь в исключительных клинических ситуациях (например, на фоне приема антибиотиков в сочетании с гормональной и/или лучевой терапией).

Что касается классификации дисбиоза по локализации патологического процесса, то она некорректна, поскольку процесс затрагивает любой сегмент толстого и тонкого кишечника.

Дисбактериоз тонкого кишечника

Как уже было сказано выше, дисбиоз затрагивает все отделы кишечника, поэтому такое определение не вполне корректно. Однако существует так называемый синдром контаминации тонкого кишечника. Согласно концепции А. Н. Маянского, этот синдром обусловлен влиянием патогенной микрофлоры на всасывание жирных кислот в тонком кишечнике, что ведет к нарушению всасывания липидов. Этот процесс, в свою очередь, способствует росту патогенной микрофлоры, образуя замкнутый круг.

Дисбактериоз толстого кишечника

Если в советские времена некоторые отечественные врачи использовали такое определение, то сейчас по описанным выше причинам оно не считается корректным. Чаще употребляется такое определение, как «синдром избыточного бактериального роста».

Online-консультации врачей

| Консультация нейрохирурга |

| Консультация вертебролога |

| Консультация сурдолога (аудиолога) |

| Консультация сосудистого хирурга |

| Консультация анестезиолога |

| Консультация генетика |

| Консультация оториноларинголога |

| Консультация специалиста по лечению за рубежом |

| Консультация неонатолога |

| Консультация радиолога (диагностика МРТ, КТ) |

| Консультация доктора-УЗИ |

| Консультация онколога-маммолога |

| Консультация детского невролога |

| Консультация уролога |

| Консультация гомеопата |

Новости медицины

Футбольные фанаты находятся в смертельной опасности,

31.01.2020

“Умная перчатка” возвращает силу хвата жертвам травм и инсультов,

28.01.2020

Назван легкий способ укрепить здоровье,

20.01.2020

Топ-5 салонов массажа в Киеве по версии Покупон,

15.01.2020

Новости здравоохранения

Глава ВОЗ объявил пандемию COVID-19,

12.03.2020

Коронавирус атаковал уже более 100 стран, заразились почти 120 000 человек,

11.03.2020

Коронавирус атаковал 79 стран, число жертв приближается к 3200 человек,

04.03.2020

Новый коронавирус атаковал 48 стран мира, число жертв растет,

27.02.2020

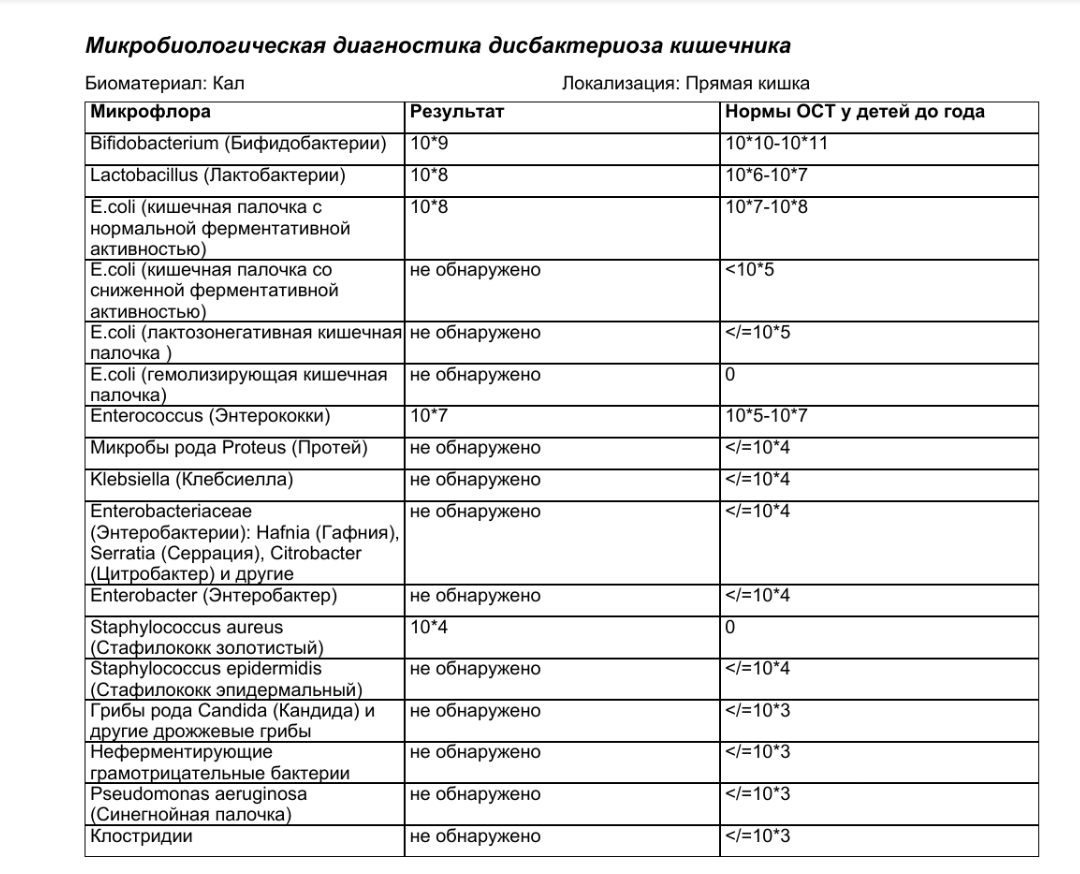

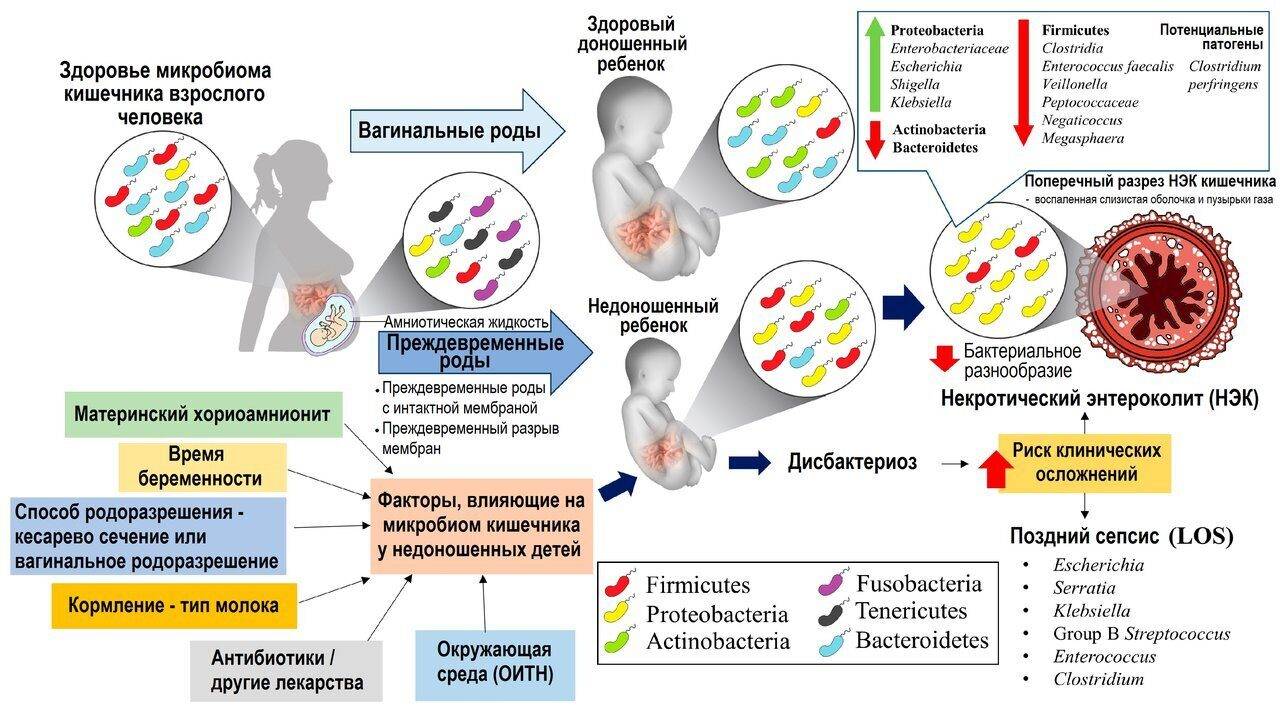

Причины дисбактериоза у младенцев

У только что родившегося ребенка стерильный кишечник. В нем нет каких-либо бактерий. Все микроорганизмы заселяются через материнские родовые пути, когда протекают роды.

Вначале жизненного пути малыша микрофлора имеет различные организмы. Постепенно она становится нормальной. Благодаря действию материнского молока, в котором есть все необходимые компоненты для роста. Примерно через неделю в кишечнике младенца появляются бифидобактерии, а к месяцу рождения малыша – лактобактерии. Их наблюдается от 90 до 95% в микрофлоре кишечника. Это единая экологическая система. И в случае ее нарушения равновесия появляется дисбактериоз.

Послужить развитию заболевания могут такие ситуации:

- Отсутствие или недостаточное количество какого-то вида бактерий. (что, в свою очередь, приводит к расстройству кишечника, нарушению иммунитета, нарушению обмена веществ, развитию пищевой аллергии и рахита).

- Если кормящая мать вынужденно принимала антибиотики.

Наблюдалась патология при родах. - В случае позднего прикладывания малыша к груди из-за длительного пребывания в родильном доме.

- Физиологическая незрелость работы кишечника.

- Малые гнойничковые инфекции.

- Нарушение всасывания кишечника.

- Ослабленный иммунитет.

- Раннее искусственное вскармливание.

- Частые острые вирусные заболевания.

Самостоятельно родителям эксперименты на ребенке проводить не нужно, по поводу подбора лекарственного препарата, который подойдет малышу. Для этого есть врачи.

Осложнения и последствия дисбактериоза кишечника

- Дефицит витаминов и микроэлементов в организме, приводит к развитиям железодефицитной анемии, гиповитаминоз витаминов группы В и другие. Эта группа осложнений развивается, в результате нарушенного пищеварения и всасываня в кишечнике.

- Сепсис (инфекция крови), развивается в результате попадания патогенной флоры из кишечника в кровь больного. Чаще всего такое осложнение, развивается при несвоевременном обращении больного за медицинской помощью.

- Перитонит, развивается в результате агрессивного действия патогенной флоры на стенку кишечника, с деструкцией всех её слоёв и выход кишечного содержимого в брюшную полость.

- Присоединение других заболеваний, в результате снижения иммунитета.

- Гастродуоденит, панкреатит, развиваются в результате распространения патогенной флоры кишечника, по пищеварительному тракту.

- Снижение веса больного, развивается в результате нарушенного пищеварения.

Отчего возникает дисбактериоз у кошек?

Мы оградили их от всех опасностей свободы, заперев в наших домах-крепостях, мы хорошо их кормим и стараемся развлекать. Но при всех усилиях не можем обеспечить того существования, для которого они созданы природой.

Точно так же, как мы, кошки питаются рафинированной пищей, страдают от недостатка свежего воздуха и катастрофически мало двигаются. Прежде всего, это отражается на работе их желудочно-кишечного тракта, где нарушается баланс полезной и патогенной микрофлоры, что приводит не только к дисбактериозам, но и к снижению сопротивляемости организма, так как 70% иммунной системы находится именно в кишечнике.

Диагностика синдрома раздраженного кишечника

Синдром РК диагностируется путем исключения других нарушений ЖКТ, при наличии которых развиваются сходные симптомы. Для этого требуется консультация квалифицированного гастроэнтеролога или проктолога. Врач собирает полный подробный анамнез и проводит физическое обследование, чтобы определить продолжительность и частоту появления симптомов.

Чтобы поставить диагноз СРК, продолжительность симптомов должна длиться минимум шесть месяцев и должна происходить по крайней мере три раза в месяц.

Дифференциальная диагностика СРК проводится в отношении:

- кишечных инфекций (амебиаза, бактериальных);

- реакций на пищевые продукты (молочные, спиртосодержащие, кофеинсодержащие, трансгенные жиры, фрукты, черный хлеб и др.);

- реакций на чрезмерный прием пищи, на изменение привычек питания;

- реакций на принимаемые лекарственные препараты (антибактериальные, слабительные средства, препараты, содержащие железо или желчные кислоты);

- ВЗК (язвенного колита, болезни Крона);

- наличия нейроэндокринных опухолей (карциноидного синдрома, опухоли, зависимой от вазоинтестинального пептида);

- наличия эндокринных заболеваний (например, гипертиреоза);

- синдрома мальабсорбции (постгастрэктомического, панкреатического, энтерального);

- наличия психопатологических состояний;

- проктоанальных заболеваний, например, диссинергии мышц тазового дна;

- некоторых гинекологических заболеваний, например, эндометриоза;

- женских функциональных состояний – ПМС, беременности, климактерического периода.

Специалист назначит необходимые исследования, которые включают анализы крови, анализ кала, КТ (рентген сейчас назначается редко). Лабораторная диагностика (анализ крови) помогает определить некоторые формы СРК.

- Исследование кала. Проводится на наличие паразитов, чтобы исключить инфекции, и скрытой крови, для исключения других патологий ЖКТ – НЯК, дивертикулез, эрозивные поражения, скрытые кровотечения.

- Биохимическое и клиническое (СОЭ, лейкоциты, гемоглобин, тромбоциты) исследование крови. Необходимо для оценки общего состояния организма и исключения воспалительного или злокачественного процесса.

- Сигмоскопия, колоноскопия. Большинству пациентов назначают сигмоскопию. Если симптомы появляются впервые в более старшем возрасте (около 50 лет), необходима колоноскопия или ирригоскопия, чтобы исключить опухоли кишечника.

- Биопсия. Как последующее или дополнительное исследование, поможет исключить не только онкологию, но и некоторые формы колитов (лимфоцитарного, эозинофильного, коллагенового), а также амилоидоз. Эти патологии встречаются при наличии диареи и нормальном состоянии слизистой оболочки кишечника.

Колоноскопия

Биопсия

Несмотря на то что при помощи этих исследований не получают конкретных данных, которые могли бы подтвердить диагноз СРК, они необходимы, чтобы исключить многие другие проблемы ЖКТ, таким образом, определить наличие синдрома.

Элиминация (выделение) вируса

Вопросом скорейшей элиминации коронавируса у кошек озабочены многие владельцы кошек и питомников. В интернете можно встретить самые фантастические многоступенчатые схемы выведения вируса, содержащие рекомендации по диете, курсам иммуномодуляторов из нескольких препаратов, витаминов, антиоксидантов, гомеопатических средств и т.п. Как правило, авторы этих схем имеют отдаленное отношение к ветеринарии и еще более отдаленное – к принципам доказательной медицины.

Если речь не идет о бесконтрольном использовании набора иммуностимулирующих препаратов, любые действия владельца, направленные на “элиминацию” не нанесут вреда животному, но едва ли повлияют на вирус. Необходимо понимать, что рано или поздно абсолютное большинство кошек самостоятельно элиминирует вирус (в противном случае, смертность от вируса была бы очень высокой), а кошки, которые сначала показывали носительство (без клинических признаков болезни), а после перестали показывать вирус в анализах, практически не заболевают FIP, точнее их риск заболеть вирусным перитонитом равен риску по популяции кошек в целом.

Важно! Безобидный коронавирус мутирует в летальный FIP при стрессе. Чем меньше стресса, чем меньше населенность кошачьей популяции – тем больше шансов что при инфицированности коронавирусом FIP не выработается

Чем больше владельцы начинают экспериментировать, “лечить” и “элиминировать” вирус, особенно если это связано с принудительным введением каких-либо препаратов – тем больше стресса они вызывают у животного и тем самым повышают вероятность развития FIP.

Для кошек – носителей коронавируса наибольшая вероятность развития FIP существует в возрасте до года, поэтому если у вашей кошки антитела к FCoV обнаруживаются в более позднем возрасте, маловероятно, что у нее возникнет FIP.

Меры, которые могут способствовать элиминации, или по крайней мере бессимптомному перенесению коронавируса:

- Хороший уход, поддержание высокого уровня гигиены;

- Полноценное разнообразное кормление высокобелковым кормом.

Существует мнение, что закисление среды желудочно-кишечного тракта, что достигается, прежде всего, высокой долей термически необработанных мясных продуктов в рационе, может способствовать элиминации коронавируса, однако это не подтверждается никакими объемными исследованиями, кроме того, кормление сырым рационом закономерно повышает риск гельминтозов, токсоплазмоза и т.д.;

Антиоксиданты, такие как, витамины A, C и E и цинк, возможно, оказывают противовирусное и/или иммуностимулирующее действие. Все витаминные препараты имеет смысл применять относительно короткими курсами и под контролем ветеринарного врача. Витамин А у кошек плохо усваивается из растительной пищи, но источником этого витамина может быть печень или рыба (палтус, треска). Витамин A не должен применяться дольше 6 недель, т.к. существует риск избыточного накопления в костной ткани. Витамины C и E можно давать кошке на протяжении более длительного времени, однако необходимо контролировать pH мочи, которая может закисляться от применения аскорбиновой кислоты, что приводит к циститу и отложению кристаллов оксалата кальция.

Нет необходимости продолжать использовать антиоксиданты дольше, чем несколько месяцев после того, как у кошки был риск заражения коронавирусом FCoV, более того, это может быть вредно.

Стоимость исследований на коронавирусную инфекцию и инфекционный перетонит можно уточнить в разделе Экспресс-диагностика заболеваний кошек

Для кошек, реализуемых за границу, результаты иммунохроматографических исследований переводим на английский язык и заверяем печатью центра.

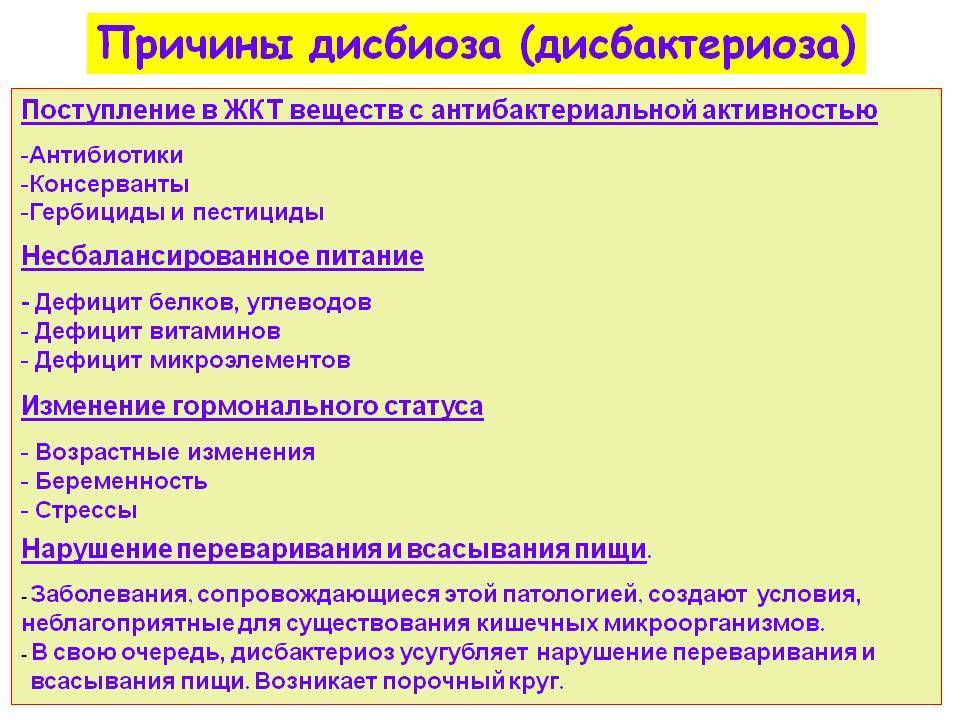

Лечение Дисбактериоза у детей:

Для лечения дисбактериоза у детей нужно провести коррекцию микроэкологии кишечника.

1. Следует скорректировать питание.

2. Ввести пищевые добавки и субстраты, которые способствуют заселению кишечника благотворно влияющей микрофлорой.

3. Стимулировать иммунитет.

4. Принимать препараты, в составе которых содержится нормальная микрофлора.

5. Отрегулировать скорость пассажа кишечного содержимого.

Диета должна быть полноценной: содержать достаточную энергетическую ценность, основные полезные вещества. В рацион включают в основном продукты, которые стимулируют рост нормальной кишечной микрофлоры:

– изделия из кукурузы, гречихи, ржи

– морковь, капусту

– кабачки

– неконсервированные соки и свежие фрукты

– кисломолочные продукты

– орехи

Масса пищевых волокон в рационе ребенка должна быть не менее 15—30 грамм в сутки. В выше описанных действия заключается первый этап коррекции. На второй применяют бактериофаги. Это современные антимикробные препараты для регулировки микроэкологических нарушений различных открытых биологических систем организма.

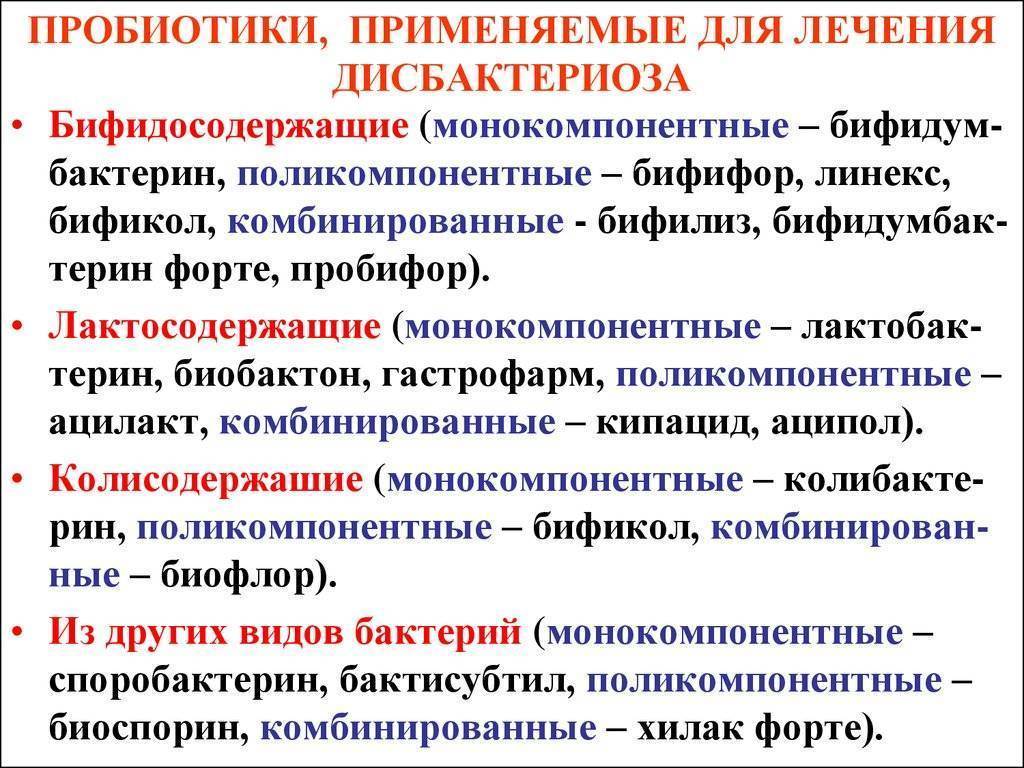

На третьем этапе начинают прием пробиотиков. Это препараты живых микроорганизмов, благоприятно влияющие на физиологические функции, нормализирующие микрофлору.

Виды пробиотиков:

- с одним видом бактерий

- с ассоциацией штаммов

- комбинированные

К первому виду относят бификол сухой, бифидумбактерин, лактобактерин, бифидумбактерин форте, ацилакт, аципол и пр. Ко кторому виду относят линекс, биоспорин, бифацид, бифиформ. К третьей группе приписывают хилак форте. Пробиотики при дисбактериозе принимают от 10 до 14 суток.

На четвертом этапе коррекции микроэкологии кишечника проводят ферментотерапию, иммуностимуляцию, принимают пребиотики (разновидность углеводов, которые не расщепляются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта).

Для лечения дисбактериоза у детей врачи часто назначают препараты лизоцима, курс приема от 1 до 3 недель. Иммуностимулирующее действие оказывает комплексный иммуноглобулиновый препарат в дозе 300 мг за 30 минут до приема пищи (курс 5 суток).

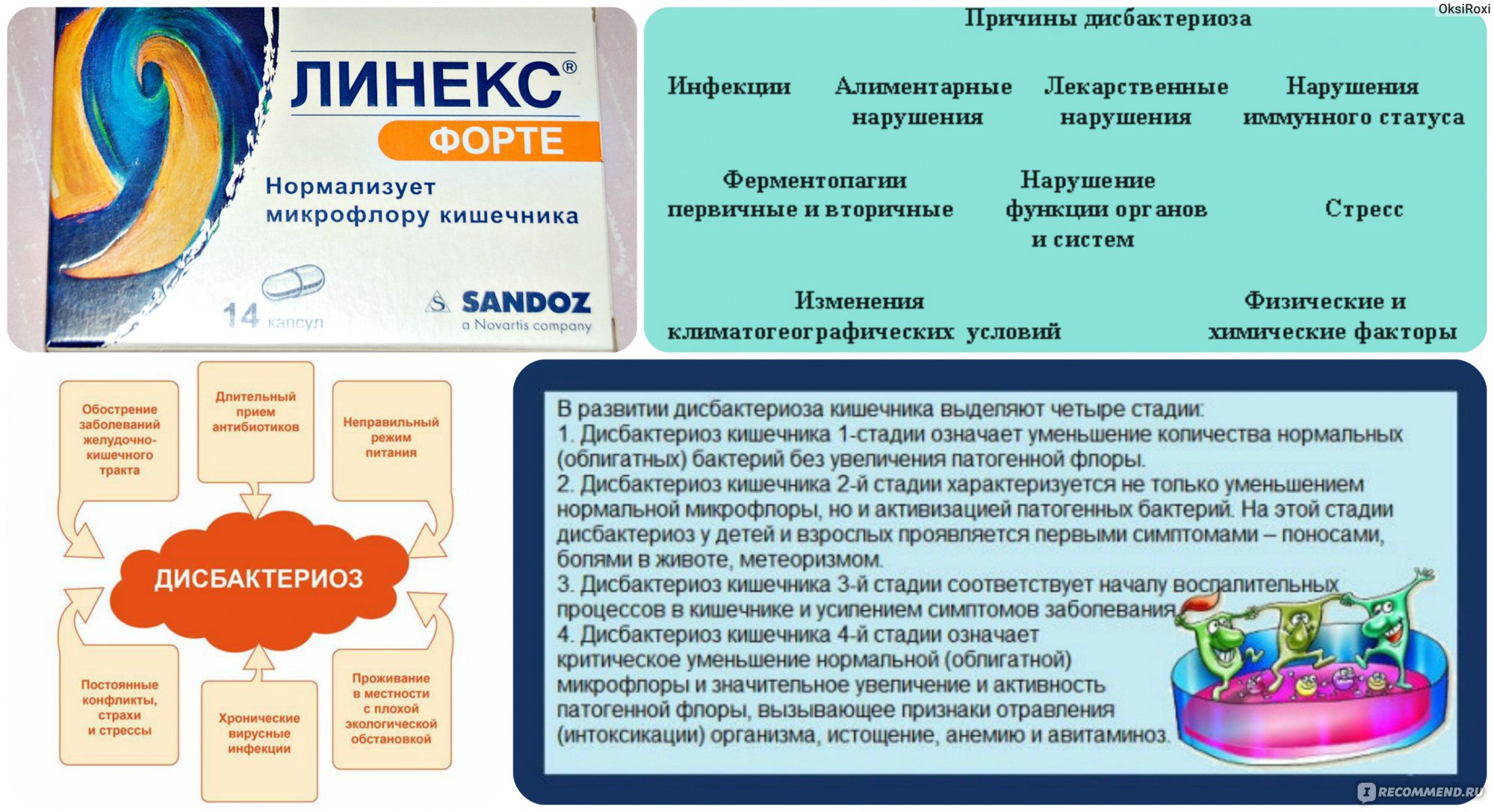

Есть ли дисбактериоз кишечника вообще? Существует ли такое заболевание?

Официально такого диагноза не существует. Дисбактериоз – не самостоятельная болезнь, а всегда следствие каких-либо других заболеваний. Само по себе изменение состава кишечной микрофлоры – не главная проблема. Обычно, как только вылечено основное заболевание, дисбактериоз проходит сам собой. Если же симптомы продолжают беспокоить – человек не долечен. В такой ситуации продолжать борьбу с дисбиозом бессмысленно – нужно искать первопричину. Западные врачи никогда не ставят своим пациентам такой диагноз. В российском здравоохранении дисбактериоз упоминается в документе под названием «Стандарты (протоколы) диагностики и лечения болезней органов пищеварения», утвержденные приказом МЗ РФ № 125 от 17.04.98 г. Но и здесь он не фигурирует в качестве самостоятельной болезни, а лишь в связи с другими заболеваниями кишечника. Наверняка, когда вы сдавали анализ крови, то слышали такие термины, как «повышенный лейкоцитоз», «повышенная СОЭ», «анемия». Дисбактериоз – это нечто подобное. Это – микробиологическое понятие, одно из проявлений болезни, но не сама болезнь.

Лекарства от дисбактериоза – тонкости приема

Диета помогает лишь поддерживать положительный результат, но вылечить ею дисбактериоз вряд ли получится. Современный подход к лечению включает в себя сочетание полезных пищевых и бытовых привычек с приемом лекарственных препаратов.

Программа лечения разрабатывается индивидуально для каждого пациента, но в любом случае врач сначала назначит «чистку» кишечника от условно-патогенной флоры. Для этого применяются различные препараты. Только на «чистый лист» можно начинать заселять кишечник полезной флорой. Причем сеять нужно будет именно те бактерии, которых в организме пациента не хватает.

Прогноз при своевременном лечении благоприятный, но сам процесс длительный и трудоемкий.

Кондрашина Элина Александровна

врач-гастроэнтеролог высшей категории, к.м.н.